ファンを動かす投稿施策の成功事例は?

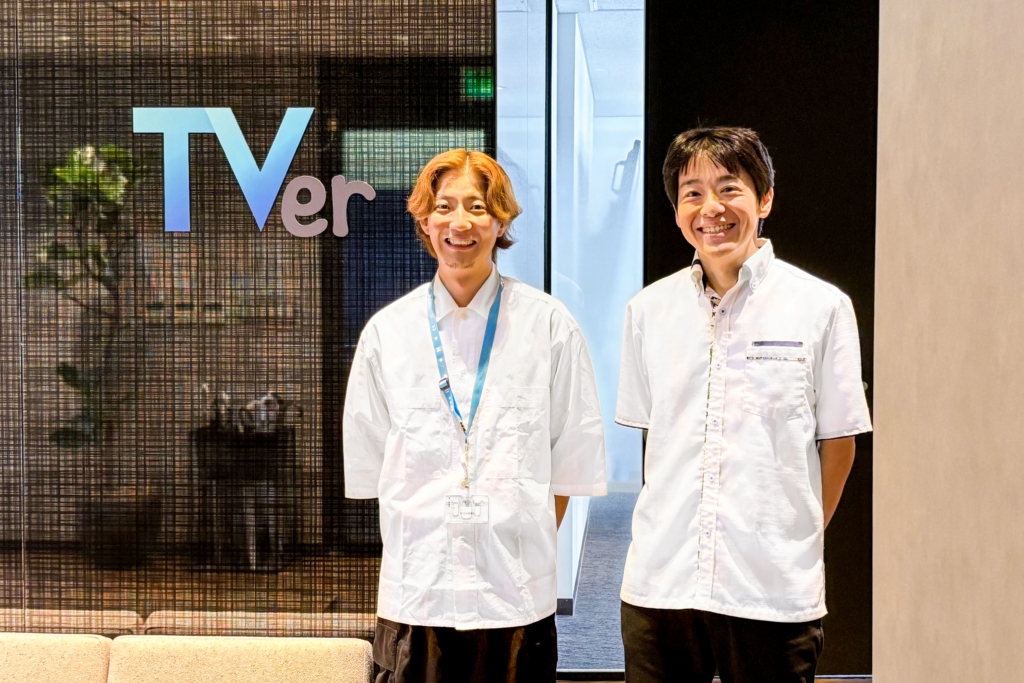

NAVICUS 武内(以下、武内)

ここからは、TVer公式SNSで反響の大きかった施策について詳しく伺いたいと思います。SOV(Share Of Voice)を高めるうえで効果的だった「ファンを巻き込む投稿やキャンペーン」にはどんなものがありますか?

株式会社TVer 西村様(以下、西村)

いくつかありますが、象徴的な例は今年(2025年)実施した「#TVerで推しに願いを」キャンペーンですね。これはX上で4つの公式アカウント(オフィシャル含む複数)を横断して行った大型企画です。ちょうど七夕の時期に、「あなたの推しは誰ですか?」と問いかけて、ハッシュタグ「#TVerで推しに願いを」を付けて推しへの想いを投稿してもらうユーザー参加型の企画でした。リプライで推しへの熱いメッセージを募集し、参加者の中から抽選でAmazonギフト券が当たるというインセンティブも用意してファンの創作意欲を刺激したんです。

このキャンペーン、結果的には多くのファンの方々に盛り上げていただき、「この人を推せばTVerが何か扱ってくれるかも!」という期待感を醸成できました。興味深かったのは、キャンペーンで1位(最も多く名前が挙がった)になったタレントが出演する番組の配信に合わせて、後日ご褒美企画として「この時間にTVerで◯◯さんの番組をみんなで観よう!」というウォッチパーティ企画を実施した際の反響です。いわばファン公認の“推し番組上映会”ですね。推し活というテーマにもマッチして非常に盛り上がり、Xのトレンドランキングではバレンタイン時期にも関わらず2位まで上がりました。SNS上での話題づくりがそのままTVer上での視聴行動につながった好例だと思います。

武内

「推しに願いを」はファン心理をうまく突いた施策でしたね。他にも、通常投稿の中でうまくファンを巻き込んだ例はありますか?

西村

「お気に入り登録トップ10紹介投稿」は継続的に手応えを感じている企画です。各クール(季節)ごとにTVerアプリ内でユーザーがお気に入り登録した数の多い番組をランキング形式で紹介し、「応援しているドラマがありますか?いいねやコメントで教えてください♪」と呼びかける投稿なのですが、毎回多くの反応をいただけます。TVerで今どの番組が人気なのか一目でわかるコンテンツですし、ファンの「この作品を布教したい!」という気持ちを動機付けできるのだと思います。

実際、その投稿に視聴者の方がコメントすると、それを見た他のユーザーが「〇〇も面白いですよね!」と共感したり、新しい番組を知ったりするきっかけにもなっています。TVer公式SNSの場が番組ファン同士のコミュニケーションハブになっているのは理想的ですね。

武内

なるほど。そう考えると、「バズらせること」自体が目的なのではなく、いかにユーザー参加型で楽しめるかが重要ということですね。

西村

おっしゃるとおりです。宣伝色が強すぎるキャンペーンはなかなか伸びませんし、こちらが仕掛けなくても勝手に広まる“バズ”だけを狙っても継続性がありません。ユーザーが参加して楽しい、思わず誰かに話したくなるような仕掛けであることが、結果としてSOV拡大につながると感じます。TVerの施策はその点に注力していて、参加自体がファン同士のコミュニケーションになるものが多いんです。これはTVer(自社)ならではの良さだと社内でも評価しています。

武内

Twitter改めXとの相性の話にも通じますが、SNS上で盛り上がった話題がTVerでの視聴につながる好循環が生まれていますね。サービスの利用者には、日頃からSNSでサービスについて発信をする顕在ユーザーと、利用はしているが発信した経験が無い潜在ユーザーがいると思います。潜在ユーザーがキャンペーン等できっかけを得て発信し顕在ユーザー化することで、新たなムーブメントが生まれたりユーザー同士横のつながりが生じたりしますよね。

西村

まさにそこがこれからの挑戦です。私はキャンペーンによって潜在ユーザーに発言の機会を与えることでコミュニティが広がると思っています。先ほどの「推しに願いを」も、参加されたのは熱量の高い既存ファン(顕在ユーザー)が中心でしたが、その様子を見て新たにTVerを使ってみる方もいましたし、今後はより潜在ユーザーに届けられる施策を模索したいですね。

企業コラボで新たな視聴者層にリーチ

武内

最近、大王製紙さん(エリエール)とのタイアップ企画をSNSでされていましたね。そうした異業種企業とのコラボにはどんな狙いがあるのでしょうか?

西村

大王製紙さんとのコラボキャンペーンは、それまで届いていなかったユーザー層にアプローチできた事例でした。生活必需品であるティッシュのブランドと組むことで、「◯◯しながらTVerを観よう」といった日常シチュエーションでTVerを想起してもらうきっかけになります。今後もこういった日常生活に密着した商材を持つ企業とは積極的に組んでいきたいですね。たとえば「ティッシュを使わない人はほぼいない」わけで、そういう生活インフラ的な製品とのコラボはTVerの利用シーンを自然に想像してもらいやすいです。

また、企業コラボにはもう一つメリットがあって、広告主でもある企業さんにTVerへの好意を持ってもらえる効果があります。TVerは多くの企業に動画広告の出稿をいただいていますが、「一緒にSNSキャンペーンをやることで自社にもプラスの露出効果がある」と企業側が感じてくだされば、TVerプラットフォーム全体の価値向上にもつながります。コラボ企画を通して「TVerさん面白いことやってるね」と話題になれば、その分TVerの名前が世の中に広まりますから、SOV向上にも資する取り組みとして今後も推進したいですね。

「TVer」の会話が全国に生む“みんなの居場所”

武内

TVer公式SNSの最重要KPIがSOVというお話がありましたが、SNS上で「TVer」についての発話が増えることでどんな価値が生まれると考えていますか? NAVICUSのMISSIONである「明日が楽しみになる居場所をつくる」とも関わりそうです。

西村

そうですね、私は「TVer」に関する会話が世の中で増えること自体が、視聴者の居場所を広げることにつながると考えています。TVerは日本全国どこでも誰でも無料で見られるサービスですし、番組視聴体験を共有するプラットフォームでもあります。みんながTVerの話題で盛り上がれば、地域や世代の垣根を越えて同じ番組を楽しめる空間が生まれますよね。

実はそれって、テレビが本来持っていた力でもあると思うんです。リアルタイムの地上波放送では視聴地域が限られますが、TVer上では好きな時間に好きな場所で視聴できます。その視聴体験についてSNSで語り合うことで、「○○のファンが集まる場所」とか「みんなでドラマについて語れる場所」がデジタル上にできていく。TVerが全国共通の話題提供装置になれれば、それは視聴者にとって大きな居場所になるはずです。

武内

TVerさんの取り組み自体が、まさに居場所づくりに通じていますね。

西村

ありがとうございます。ただ、現状ではまだ道半ばだとも感じています。フォロワー数や月間インプレッション数などの指標を見ると、他の動画配信(VOD)サービスの公式SNSに比べて正直見劣りする部分もあります。それだけSNS運用は発展途上ですし、やるべきことがたくさんあるということです。TVer自体、各放送局の最新のプロコンテンツが集まる強みはありますが、自社オリジナル番組を持たない分ブランディングが難しい側面もあります。

だからこそ今、放送局とのリレーションを強化してブーストをかけたり、「TVerだからこそできる括りのコミュニティ」(例えばテレビ局の枠を超えた番組のまとめ企画など)を模索したりしています。SNS上でTVer発の話題を次々作り出していくことで、「テレビを見るならTVer」という居場所を視聴者の心の中に築いていきたいですね。

SNS担当者へのメッセージ:「泥臭く継続する」ことが成功の鍵

武内

最後に、テレビ・エンタメ業界を問わずSNSマーケティングにこれから力を入れたいと考えている企業担当者に向けてアドバイスをお願いします。

西村

僭越ながら……私自身、TVerでSNSを担当してきて強く感じるのは、「泥臭く継続する」ことの大切さです。正直、華やかにバズる瞬間だけ見ればSNSは派手ですが、裏側はかなり地道な積み重ねの世界です。投稿を一つひとつ分析し、試行錯誤しながら改善を続けていく泥臭い作業なしに、大きな成果は出ないと痛感しています。

特に気をつけたいのは、単発の成功に一喜一憂しすぎないことですね。企業のSNS担当になったばかりの方ほど「この一投稿でバズらせなきゃ!」と力みがちですが、一つの投稿やキャンペーンがたとえ跳ねても、それだけでは意味がないんです。大事なのはその後も継続してユーザーと関係性を築き、積み上げていくこと。今日うまくいかなかったとしても明日またトライし、数字を追いながら粘り強く改善を続ける。そうした日々の積み重ねが、結果的にファンとの強いつながり(コミュニティ)を育てると信じています。

もう一点付け加えると、SNSを“広告の延長”と捉えない方が良いということです。もちろんSNS広告も有効ですが、「無料で使える自社メディア」としてのSNS運用と、「お金をかけて露出を買う手段」としてのSNS活用は全く別物です。後者のマインドばかりだと、どうしても短期的な数字だけに囚われてしまいます。ぜひSNSはファンとのコミュニケーションの場だと捉えて、腰を据えて育ててほしいですね。泥臭くても継続する。その先に、本当に強いブランドコミュニティが出来上がるのではないかと思います。

武内

本日は貴重なお話、ありがとうございました!