近年の広告業界では、新規顧客の獲得効率が下がり、顧客生涯価値(LTV)向上の重要性が高まっています。こうした状況下で鍵を握るのが、企業やブランドを深く愛してくれる“既存ファン”の存在です。本対談では、「ファンベース」という概念を掲げるファンベースカンパニー代表・津田匡保氏と、SNSコミュニティ支援でファンの“居場所”を築くNAVICUS代表・武内一矢が、ファンコミュニケーションの本質とSNS活用のあり方について語り合いました。

目次

プロフィール

津田 匡保

新卒でネスレ日本に入社し、ブランドマーケティング職などを経て2012年にファンとの共創によるコーヒーのオフィス向け宅配サービス「ネスカフェ アンバサダー」を立ち上げ、新規事業開発やECビジネスを統括。2019年ネスレ日本を退社し、同年5月から発足したファンベースカンパニーに創業メンバーとして参画。 ファンベースの概念を軸に累計500以上の企業や地域の事業支援に従事。 著書に「ファンベースなひとたち」(日経BP)

武内 一矢

ディー・エヌ・エー等IT系3社で、SNSマーケティング組織の立ち上げを歴任。2018年、企業や自治体のSNSマーケ支援を行うNAVICUSを設立。SNS/コミュニティマーケティングで300社超を支援しながら、社内外のコミュニティマーケターの育成を行う。起業家団体 EO Tokyo West 第9期フォーラム理事。

ファンベースの第一歩は「既存ファンを深く知る」こと

NAVICUS武内(以下、武内)

それでは早速、「ファンベース」とはなにか?から伺えますか。

ファンベースカンパニー 津田様(以下、津田)

ファンベースとは、 「ファンを大切にし、ファンをベースに中長期的に売上や事業価値を高めていく考え方」です。ファンを起点に取り組むため、最初から新規顧客の獲得を追うのではなく、既存ファンがどんな人で、何に価値を感じているかを深掘りすることが出発点になります。まずファンのタイプや感情を理解し、「こういうお客さまを増やしていきたい」という顧客理解の解像度を上げてこそ、新規のファンにも刺さる施策が起案できるようになります。

*「ファンベース」は株式会社ファンベースカンパニーの登録商標です。

武内

実はNAVICUSでも書籍『ファンベースなひとたち』を入社時の課題図書にしています。ファン理解が浅いままプロモーション企画を展開しても、表層的な施策にとどまりがちです。だからこそ、まずファンの声に耳を傾ける姿勢を持つことを徹底しています。

「顔が見える顧客」との触れ合いで得た手応え

武内

津田さんがファンベースの重要性に行き着いた背景についても、教えていただけますか?

津田

ネスレ日本在籍時にマーケティング部署に配属になり、ブランド担当としてTVCMやプロモーションを沢山作っていました。華やかな仕事で楽しかったですが、もっと顧客の顔が見える仕事がしたいと思っていました。そこで、「ネスカフェ アンバサダー」という新規事業を立ち上げる際には、その辺りをかなり重視しました。

顔が見える顧客と対話し、ネスカフェ アンバサダーのサービスを導入して職場がどう変わったかなどを直接聞けた瞬間、売上以上の手応えや仕事の喜びを感じました。そんな中、2018年に上梓されたさとなおの著書『ファンベース』を読んだ時に、自分がやってきたことの価値を体系的に理解することができました。「これからはファンベースの時代だ」と感じて、ネスレでやったことを他の会社にも広げていくような動きがしたいと思い、ネスレを卒業し、たまたまタイミングが合ったファンベースカンパニーの創業に参画しました。

武内

私も過去に無料のQ&Aコミュニティの運営を行っていたことがありますが、報酬ゼロでも質問者のために回答を続けるユーザーの熱量に支えられました。熱いファンの存在は広告以上の推進力になりますよね。一方、「新規向けの広告依存の取り組みは本質的じゃない」と思いながら、打開策が描けず苦しんでいる人も多いのではと思います。ファンベースの重要性について、初めは理解を図るのが難しかったのではないかと思いますが、いかがでしょうか?

津田

まさにそうです。書籍『ファンベース』を読んだ人にはなんとなく知られているものの、新しい概念でもあり、当社の創業当時はまだあまり理解されていませんでした。また、創業当時は実績もサービス内容も明確ではなかったため、ご提案してもなかなか刺さらない。心が折れそうになっている中でも頑張って提案を続けていると、「いいですね、何かやりましょう!」と言ってくださる企業の方々と出会うことができました。そして、その方々の課題を解決できるサービスを形にしていきました。本当に諦めなくて良かったと思っていますし、出会えた方々とのつながりが当社の一番の財産だと考えています。

武内

今現在では、ファンベースの価値を説明するとき、どのように伝えてますか?

津田

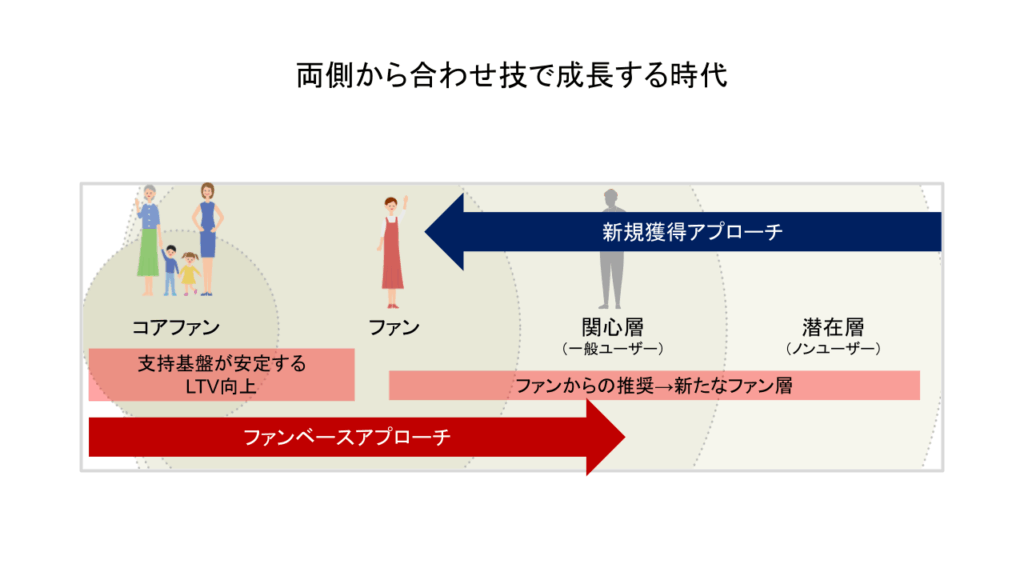

日本は人口も減っていく中、新規獲得の施策だけだと成長しづらい。一方で、ビジネスを支えてくれている既存顧客に目を向ける、大切にするということは商売の本質でもあり、ファンはビジネスも中長期的に支えてくれる。新規獲得とファンベースのアプローチを両輪でやっていく必要があるということをお伝えしています。ここ数年で理解が飛躍的に広まってきているかと思います。

武内

NAVICUSでも、既存ファンに先にアプローチをして新規層に情報を届けていく戦略を取ることは多いです。広告だとスルーしてしまうけど友達のクチコミは参考にしたくなる、といった体験は誰しもあるかと思います。

津田

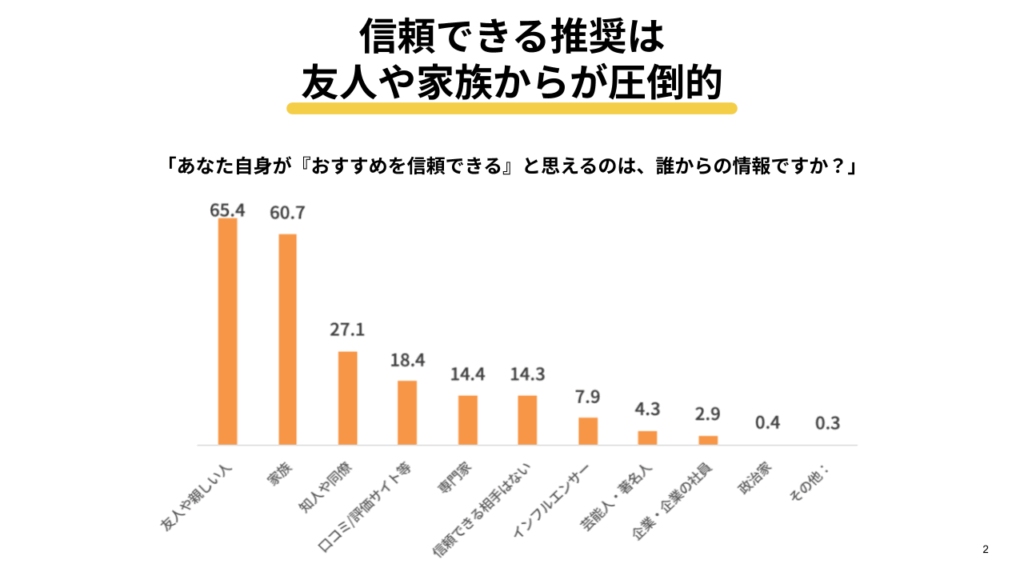

ファンからのおすすめは熱量がありますからね。逆に、熱量が無いとおすすめを聞いても人は動かないはずです。当社の研究所の調査によると、「誰からの情報に信頼性があるか」の圧倒的一位は「友人や親しい人」続いて「家族」。インフルエンサーも企業も、比較するとあまり高くは無いです。

https://www.fanbasecompany.com/fansoken/research/report230322.html

武内

そうですね、インフルエンサーと一口に言っても、大規模な影響力を持つ方よりも、ファンと距離感の近いマイクロインフルエンサーの方が刺さりやすい場面が増えたように思います。その場合のマイクロインフルエンサーは、有名人というより「影響力の強い知人」に近い存在なのかと思います。

ファンを可視化し、社内外に活かす

武内

ファンベースに取り組み始める第一歩は「既存ファンを深く知る」こと、というお話があったかと思います。具体的には、どういった手段で取り組むのが良いでしょうか。

津田

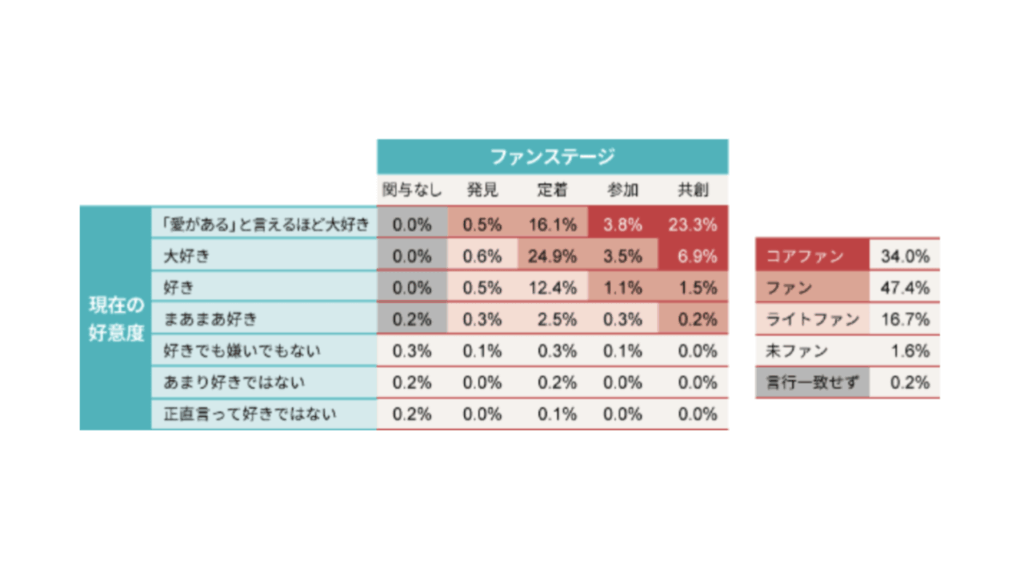

「自社にファンがいるのか分からない」「会ったこともない」という企業が非常に多いです。そのため、まずはSNSフォロワー、会員登録者、ECの顧客など、既に接点となっているところにアンケートを展開し、顧客の熱量を可視化して調べることから始まります。(ファンベースカンパニー独自指標「ファン度」を使用)

例えば、読売巨人軍のファン調査の際は、ファンクラブ会員内でも熱量に差が大きくあることが分かりました。アンケート等での定量調査を行った上で、定性調査でコアファンがどこに価値を感じているかを探っていきます。

出典:日経クロストレンド「ファンの感情を可視化する新指標 「ファンベース診断」提供開始」(2020年)

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/casestudy/00012/00463/

武内

なるほど。ファンの中でも、熱量の違いのほか、種類の違いもあるのではと思っています。例えばスポーツであれば、チーム推し、選手推しなど。内訳の種類を分けて捉えることはありますか?

津田

調査を行う際は、基本的にはまず「球団全体への熱量」を測ります。その後、要素分解していきます。選手が好き、試合を観るのが好き、チームの理念が好きなど、好きになるには色々な要素があるから、それらを知っていく。熱量の高いファンに好きなところや価値を聞いていこう!という具合です。

武内

確かに、段階的に要素分解していく流れは有効そうです。そういった際、SNSはリアルな声が沢山拾えるので、傾聴を行う場として非常に有効だと感じています。

ファンベースに適した業界は?

武内

あえて挙げるとしたら、ファンベースに取り組むのに適した業界はどこでしょうか?

津田

ファンベースは概念ですので、どの業界にも適していると思います。当社でご支援してきた実績を見ても、メーカーからメディア、飲食業、自治体などの地域、金融やインフラまでと多種多様です。やはりBtoC業種では、ファンという存在にイメージが湧きやすいですよね。BtoB業種の場合だと、取引先企業などにヒアリングをする感じになります。あとは、社内つまりインナーファンベースを推進することが増えてきています。社内の熱量はとても重要で、例えばクラフトビールメーカーのヤッホーブルーイングは、社員の方々が心底ブランドを愛してらっしゃって、その熱が商品開発やイベント運営にも反映されています。社員の姿勢に共感したファンがさらに熱量を高める、まさに理想的な循環だと思っています。「社外のファンと繋がるためには、まず社内から」ということで、この辺も最近ご相談いただくことがとても多いですね。

SNSは “ファンと共創する場”──バズを目的化しない理由

武内

SNSはファンと双方向にコミュニケーションできる場です。誠実な対話を続ければ、ファンがファンを呼ぶ連鎖が起こります。

津田

同感です。ファンベースではファンが喜ぶためのことをやっていく必要があります。その際、SNSはファンを探すツールにも、ファンに情報を届けるツールにもなります。ただ、他の施策と同じ役割をSNSに担わせたり、ファン心理を理解しないまま施策を走らせたりすると、意味が薄くなってしまうように思います。

武内

おっしゃる通りですね。ファンが喜ばない施策の典型例として、 “存在しないムーブメント”をニーズ不明のまま企画で起こそうとして失敗するケースは多いように思います。既に芽生えている熱量を拡張するのが、より確実性が高い施策展開だと感じます。

津田

特に、単純に「バズらせる」ことをゴールにすると本質を外してしまいますよね。バズとはそもそも「羽音・雑音」の意味で、世の中にそれが増えるとSNSから離れる人が増えてしまうと思います。NAVICUSさんはファンが安心して発言できる“場づくり”を重視されていますよね。この設計思想が、SNSを長期的なファン共創の場に変える鍵になると感じています。

武内

SNSが好きなのであれば、その大切なSNSを居心地の良い場所にする責任があると思います。そこを忘れないため、NAVICUSでは「End User First」という行動指針を組織文化として色濃く落とし込んでいます。

AI時代に求められる “全方位の一貫性”

津田

生活者一人ひとりにAIエージェントが付き、「非常に賢い生活者しかいない状態」になってきていると思います。もし企業が一貫性の無い発信や取り組みを行っていた場合、すぐに見抜かれるようになります。そのため、オウンドメディアやSNS、店頭やイベント、社内コミュニケーションなど、あらゆる顧客接点で一貫性のある行動を取り、信頼性や透明性を担保する必要があります。

武内

だからこそ、理念と行動を一致させる努力が欠かせませんよね。表現や思想も重要ですが、実態や成果が伴ってこそ。言行一致で積み上げた信頼残高こそがAI時代のブランド価値を支えるはずです。

まとめ

既存ファンを深く理解し、傾聴と対話を重ねて価値を共創する。ファンベースに基づく地道な積み重ねによって、最終的に新規ファンをも呼び込み、ブランド価値を底上げすることができる。SNSを長期的なファン共創の場として活かすためにも、“全方位の一貫性”を持って顧客と向き合う姿勢が重要だと語られました。