SNSは、作品やキャラクターが多くの人の目に触れる 「接点」 として、大きな役割を果たすようになりました。SNS上で話題になったことをきっかけに、作品を知るケースも少なくありません。

一方で、IPはファンから強い関心と愛着をもたれる重要なコンテンツです。認知を広げる力がある分、発信には丁寧さと慎重さが欠かせません。

本記事では、NAVICUSがSNSでIPを扱うときに大切にしている考え方と、その背景にある運用姿勢について紹介します。

目次

SNSがIP活用の場として拡大する背景

SNSは、もともと誰もが思いや日常を自由に発信し、共感し合う場として広がってきました。

好きな作品や好きなキャラクターについて語ったり、偶然出会ったコンテンツを共有したりする──

本来は企業のための発信ツールではなく、ユーザーの「日常の延長線」にあるプラットフォームです。

その中に企業やブランドも参入し、今ではユーザーとIP(作品・キャラクター)が同じ空間で共存する場へと変化しました。

広告や販促だけでは届かなかった層に対して、SNSをきっかけに作品やキャラクターが自然に届く機会が生まれています。

SNSは「接点」であり「入口」

SNSは、企業やブランドにとってもIPとファンが出会う重要な「入口」になっています。

X(旧:Twitter)やInstagram、TikTokなどを通じてキャラクターを偶然目にし、興味を持つ──そんな流れは今や珍しいことではありません。

このような「偶然の接点」は、ユーザーが自らシェア・コメント・リアクションを通じて関わることで、より深い接触へと変わっていきます。

今やSNSはユーザーが好きなものの情報を見たり、IPとの関係を深めたり、偶然興味を引くコンテンツと出会ったりする、多様な接点の場として機能しています。

SNSをきっかけに広がるIPの事例

近年では、SNSを起点にIPが広がるケースも数多く見られます。

たとえば以下のような作品は、SNSでの投稿や拡散をきっかけに大きなIPへと成長しました。

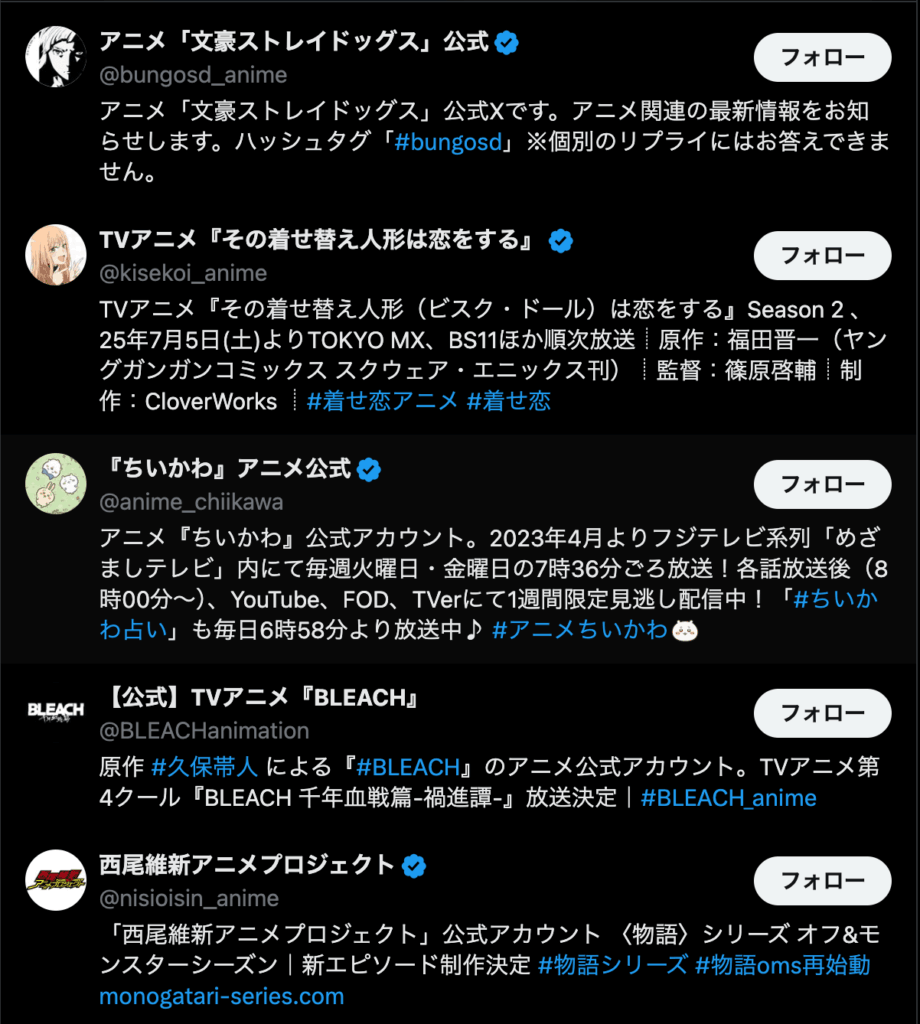

ちいかわ

作者・ナガノ氏が2020年にX(旧:Twitter)で漫画の投稿を開始。

共感や二次創作が自然に広がり、現在ではフォロワー数が400万人を超える人気IPに成長。

PUI PUI モルカー

テレビ放送と同時にSNSで爆発的なに話題に。

ビジュアルのかわいらしさとミーム化のしやすさがSNS拡散の大きな要因に。

このように、SNSはファンによる自然な拡散を通じて、IPの認知を押し広げる強力な起点として機能しています。

強い武器であると同時に、繊細な領域

SNSはIPとファンが出会い、認知を広げるための強力な武器である一方で、その影響力の大きさゆえに、信頼を損なうリスクも抱えています。

SNS上での発信は企業の意図以上に「公式の声」や「キャラクター本人の言葉」として受け止められやすく、

ほんの小さな表現の揺らぎでもIPの印象を左右してしまうことがあります。

だからこそIP運用では、SNSのもつ「拡散力」と「繊細さ」を正しく理解し、戦略的に向き合う姿勢が欠かせません。

IPの魅力と難しさ(メリット/デメリット)

繰り返しになりますが、SNSにおけるIP運用には、大きな強みと同時に、慎重な対応が求められる難しさがあります。

IPはすでにファンとの強い感情的なつながりを持っているため、投稿ひとつで想像以上の反応を生む力があります。一方で、その「近さ」が信頼を損なうリスクにもなり得ます。

🟢 メリット

- すでに熱量の高いファンが存在するため、ゼロから認知を積み上げる必要がない

- 作品やキャラクターへの愛着により、共感・拡散が自然に起きやすい

- 世界観やキャラがあるため、発信のトーンや方向性が明確になりやすい

- SNS上でファンと関係を深める場を築きやすい

🔴 デメリット

- 発信内容が世界観やキャラクターの解釈とズレると反発を招きやすい

- 投稿ひとつで大きく広がるため、炎上リスクが高い

- ファンの受け止め方に差が出やすく、「正解」が一つではない

- IPによっては制約が厳しく、表現方法に規定がある

この「広げる力」と「リスクの大きさ」が共存していることこそが、IP運用の難しさです。

だからこそ、IPのSNS運用では、派手なバズよりも信頼を積み重ねる姿勢が重要になっていきます。

IP運用で大切にしている3つの姿勢

IPのSNS運用は、「短期的なバズ」よりも「長期的な信頼の積み重ね」が成功の鍵になります。

IPはファンの感情と深く結びついているからこそ、公式の一言・一投稿が作品そのものの「声」として受け止められる。そこには、通常の企業アカウント以上の責任と、ファンとの信頼関係が欠かせません。

NAVICUSでは、この信頼を守りながらIPを広げるために、運用において特に3つの姿勢を大切にしています。

① 一貫性を守る

IPの世界観やキャラクターのイメージは、ファンにとって「推し」そのものです。

言葉遣いや投稿のトーンがぶれると、違和感や不信感を与えてしまうこともあります。

一貫したトーン&マナーを保ち、作品の世界観に寄り添った発信を続けることで、ファンは安心して公式を信頼できます。

そのためにも、運用前の徹底した準備が必要です。ルールやシソーラス、言い回しの基準を共有することで、誰が投稿しても「公式らしさ」を崩さない運用が可能になります。

② 誠実に伝える

IPのファンは、作品の理解が深い方が多く、情報の小さなニュアンスにも敏感です。

だからこそ、誇張した表現や曖昧な言い回しではなく、事実を丁寧に、誠実に伝える姿勢が重要です。

「運営の言葉=作品の言葉」という意識を持つことで、ファンとの信頼が着実に積み重なります。そのうえで、IPとファンに真摯に向き合い、投稿を重ねていくことで、少しずつ信頼関係が築かれていきます。

③ ファンの声を大切に受け止める

IPは運営側が権利を持ち発信していくものですが、ファンの愛情とクチコミによりIPが大きく育つのも事実です。

ファンの反応やUGC(ユーザー投稿)をしっかりと観察し、適切に受け止めることで、作品とファンの距離感を保ちながら、健全な関係性を築くことができます。

IP運用では、「どう広げるか」以上に「どう信頼を守るか」が成果を左右します。

バズを狙うことも手段のひとつですが、それ以上に、日々の地道な積み重ねこそがIPの価値を高め、ファンの心に届く発信へとつながるのです。

ガイドラインの中で発揮する、IP運用の創意工夫

IP運用には、多くの制約があります。けれどそれは、発信の幅を狭める「足かせ」ではなく、IPの世界観と価値を守るための大切な枠組みです。

ここでは、実際にさまざまなIPのSNS運用事例をもとに、「どんな工夫をして運用しているのか」を見ていきましょう。

ポケモン公式

ポケモン公式アカウント(@Pokemon_cojp)は、「世界観をファンと共有する入り口」としての役割を明確に持った運用を続けています。単なる告知ではなく、作品の空気感やキャラクターの存在を通して、ファンが「ポケモンの世界」に触れる最初の接点となるような運用がされています。

運用の特徴は以下のとおりです:

- ゲーム、アニメ、デザイン、グッズなど、多岐にわたるIP構造に合わせて情報発信を整理

- 幅広い層が受け取りやすい内容(ニュースやビジュアル)を扱い、IP全体の認知と話題を広げる役割を担う

- ゲーム・アニメといった専門性の高い情報はジャンル別アカウントに分担し、興味のあるジャンルをユーザーが深掘りできる導線を設計

- こうした役割分担によって、1つのアカウントに情報が集中してノイズが生まれることを防ぎ、ユーザーが自分の関心に合わせて情報を受け取れる構造ができている

こうした整理によって、ファンの間では「まず公式アカウントをチェックする」という導線ができています。この「起点」としての立ち位置が、UGCや拡散を生み出しやすい環境を作り、告知でも一方通行にならないコミュニケーションを実現しています。

ピックアップ投稿

この投稿は1種類のポケモンに焦点を当てた約1分半の短尺動画。公式YouTubeと連動し、シリーズとして毎日投稿されています。

ポイントは以下のとおりです:

- 各ポケモンに高い認知度と個性があるため、1体=1コンテンツとして成立

- その強みを公式側が理解し、日常的なシリーズ企画として設計

- ビジュアルのかわいさやストーリー性を好む層にしっかり刺さる

- 「推し」や「思い入れ」との接点が生まれやすく、UGCや拡散につながっている

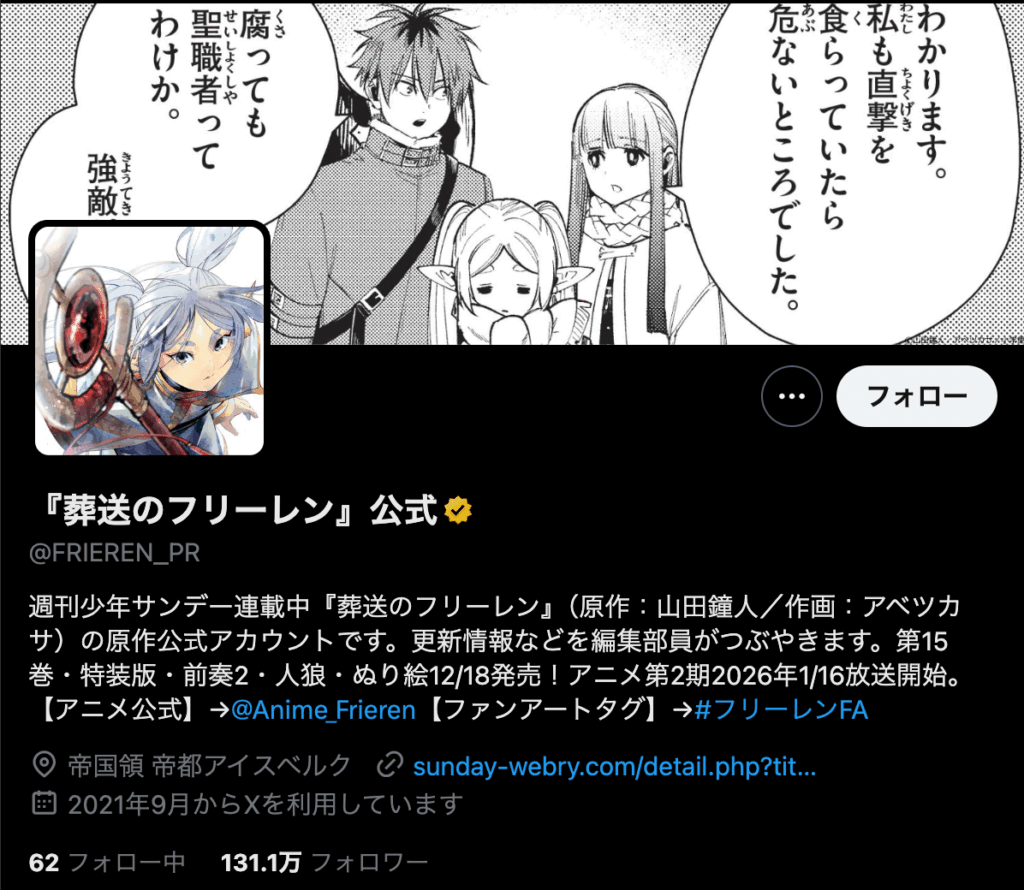

『葬送のフリーレン』公式

『葬送のフリーレン』公式アカウント(@FRIEREN_PR)では、物語を大きく語るのではなく、ネタや感情が動く1コマを切り取った投稿を中心に展開しています。

この形式は、世界観を崩さずにファンの反応を生み出しやすく、誤解や衝突も起きにくい点が特徴です。また、画像と短いテキストで完結するため拡散性が高く、運用面でもシリーズ化しやすいというメリットがあります。

さらに、「1コマ投稿」は新しい情報がなくても、既存のコンテンツを活かしてファンと再び盛り上がれる点も強みです。世界観を守りながら、ファンの感情が動くシーンを投稿する——その結果としてこの運用スタイルに行き着いたと考えられます。

運用の特徴:

- 告知だけでなく「ネタになる一コマ」を活用

- 感情が伝わるシーン・セリフを意識的に選んで投稿

- ファンの共感・二次利用を見越した「汎用性のある素材」の提供

- トーンは軽やかで、ファンが気軽に反応・引用しやすい

ピックアップ投稿

この投稿では、漫画のワンシーンを切り出し「〇〇のときにどうぞ」と添えることで、ファンが自分の気持ちやシチュエーションに合わせて使える「ネタ」として機能。

UGCを強く促す設計ではないものの、ファンが自発的に拡散・引用しやすい空気感をうまくつくっています。

メルちゃん®︎ 公式

少し珍しい事例もご紹介します。

『メルちゃん』(@mellchan_dayo)の公式Xアカウントは、玩具ブランドの宣伝アカウントというより、「メルちゃん自身がSNSで日常をつぶやいている」ようなスタイルが特徴です。

かわいらしい人形というキャラクター像からは想像できない行動やシチュエーションを投稿することで、意外性とユーモアを生み出しています。

この運用は、ファンの声を拾って拡げるタイプではなく、運営側が仕掛けた「面白さ」にファンが興味を示し、広がっていった変化球的な事例です。

まず「振り向かせる」ことで接点をつくり、そこからゆるくファンとの関係が育っていく構造になっています。

運用の特徴:

- かわいさとのギャップを活かした「ネタ」投稿(例:ラーメンを食べる、出勤する など)

- 投稿トーンは「中の人」ではなくメルちゃん本人の語りで統一

- 明確なプロモーション要素は薄く、ネタ・日常・季節感が中心

- ターゲットは子どもに限らず、SNSでネタを楽しむ大人層にも届いている

この「ギャップ設計」によって、IPそのもののかわいさを保ちながら、ネタアカウント的な立ち位置を獲得。

ブランドでありながら拡散されやすく、タイムライン上で記憶に残る発信ができています。

ピックアップ投稿

この投稿では、メルちゃんがとても食べきれなさそうな大盛り弁当の写真を投稿。

この見た目のかわいさとギャップ が強烈なインパクトを生み、思わず反応したくなる「ネタ」として機能しています。こうしたズラしが、メルちゃんのアカウントをユニークな存在にしています。

IP運用において重要なのは、制約の中で「どう伝えるか」を工夫することです。

世界観を守りながらも、そのIPだからこそできる「伝え方」を設計することで、ファンとの関係はより豊かで長く続くものになります。

まとめ:IPを「守りながら広げる」運用を目指して

IPは企業にとって大きな資産であり、SNSはその価値を広げるための強力な手段です。

一方で、発信には世界観やファンとの関係性を踏まえた慎重な設計が欠かせません。

NAVICUSでは、IPの信頼と価値を守りながら、制約の中で最大限の可能性を引き出すSNS運用を行っています。

その積み重ねが、「愛されるIP」を育て、ファンとの関係を長期的に築く土台になると考えています。

IP運用に関する課題やお悩みがあれば、ぜひ一度NAVICUSにご相談ください。

ともに、ファンに届く発信をつくっていきましょう。